江与城:长江与南京的历史互构

胡箫白1

长久以来,“江南佳丽地,金陵帝王州”是南京人津津乐道的家乡定义,是十朝古都地位与粉黛金华气质注解城市的雅驯表达。所谓“江南”,依李师伯重宏论,聚东南诸水八府一州,而以南京坐三吴腹心之迤西“高壤”。又据《尔雅》,水中可居者曰州。由此,水之于南京的意义,在诗文中得到了十足的揭示。然历来称南京之水,秦淮最为人相熟,次而玄武湖,再次则莫愁湖。惜浩浩长江,少经过眼。论者多不知,秦淮、莫愁婉约有余,豪迈不足;玄武气势绰绰,秀丽难称。惟长江兼采金陵之雄健与隽秀,并有城市的绮丽特质与磅礴之势。南京的阳刚与阴柔在江水氤氲中奇妙交融,长江之于南京城市气质的升华,无需赘词。

南京市的长江

从“潮打空城”到“巨浪长风”:长江与南京政治命运的共生

南京有城,始于春秋。其时吴王夫差渐起逐鹿中原意,为图斗楚,大扩军备。恰南京西南丘陵间多矿,遂设工坊冶炼兵器,因名冶城,即今朝天宫高岗。至于前473年勾践灭吴,尽有江南,旋即于秦淮江口长干里处筑越城,为南京正式建城之始。由此,南京与长江的相生联系愈发显明。事实上,滔滔江水在史前时代便已渗入了南京的文化基因。如贺师云翱所言,“从6000年前左右的新石器时代的北阴阳营文化、薛城文化,到青铜时代的湖熟文化,乃至战国时代的吴文化、越文化、楚文化,他们的主体都属于特色鲜明的长江文化,与同时期一样辉煌的黄河文化,形成互补与互动的关系”。

从汉初到汉末,项羽、孙权麾下的江东子弟虽已萌生称霸天下之宏愿,但凭江而立的南京在中国历史上的第一次光芒万丈,尚需待到“王濬楼船下益州”后的东晋南朝。“江外无事,宁静于此”的西晋江宁县不过享受了短暂安谧,便目睹了五胡接替轮转,中原永嘉大乱。其后五马渡江,一骑成龙,晋室衣冠南渡,群鱼食蒲,成就了南京“奉承洪绪,祈天永命”的文化正统与政治权威。东晋南朝时代的南京虽居江左,却已具备争雄中原的魄力与体量。淝水之战,苻坚投鞭断流,谢安起于东山,于弈棋闲隙运筹帷幄,以风声鹤唳吓得北人草木皆兵;盱眙之战,北魏陈兵瓜洲,饮马长江,臧质赏格晓谕,拓跋焘含恨北返,几出天限南北之叹。六朝三百年,南京只凭长江护佑。直至隋唐,金陵王气在“平荡耕垦”之下黯然消逝,自流青水之上,悠悠百舸慨古无言,对台城垂柳,叹六朝荒丘。尔后在见惯潮打空城的商女咏出亡国恨之时,滚滚东逝的大江终于在黄天荡困住金兀术,以金戈铁马、气吞万里之势保建康免受白门之辱。中古时代的长江,见证了南京于政治史上的失意、文学史上的勃兴,以京口瓜洲之间的一水,保重山之外的钟山以安宁。

明清时代,淮水东边的旧时月倒映万川,再生发出别样气象,以“钟山如龙独西上,欲破巨浪乘长风”之势圆满了“江山相雄不相让,形胜争夸天下壮”的雄浑。其时“江天无际,一舸中流”,长江之于南京,已成表里,成为定义城市的标识所在。从《金陵古今图考》的“历代诸水”到《洪武京城图志》的“京城山川”,长江界定了南京印象之西、北边界,划下了城市想象的廓限。至于康、乾南巡,“羽纛焕江山,彩仗耀云日”“却喜涨沙成绿野,烟村耕凿久相安”,南京江面的盛世千帆与江岸的连田阡陌,确立了“陪都首善”的近代版本。及至世纪之交,南京被朱偰称作“居长江流域之沃野,控沿海七省之腰膂”“龙盘虎踞,负山带江”,并在中山先生的升华下,成为“天工钟毓”的“美善之地区”。

质言之,长江与南京屡仆屡起的城市地位相伴,在城市升沉的历史演进间扮演了不可或缺的角色。长江之于南京,几如长城之于中原一般,是文与质、内与外、正统与异端的分野。以军事功能言,长江是南京最后、亦是最为倚重的防线。不论是280年的东吴还是1949年的民国,江防但破,降幡即出石头。以政治象征言,长江是定都南京者的合法性来源,南方政权凭江自诩天限南北,愿国祚绵延如滔滔东流之水。与诸般江城的“江穿城过”不同,长江在于南京,是拱卫,是边界,是山环水抱之形胜与天险,成就了虎踞龙蟠之大势。南宋周应合即有:“石头在其西,三山在其西南,两山可望而挹大江之水横其前……自临沂山以至三山围绕于其左,直渎山以至石头,溯江而上,屏蔽于右,此建邺之城郭也。玄武湖往其北,秦淮水绕其南,青溪蒙其东,大江环其西,此建邺天然之池也。形势若此,帝王之宅宜哉。”

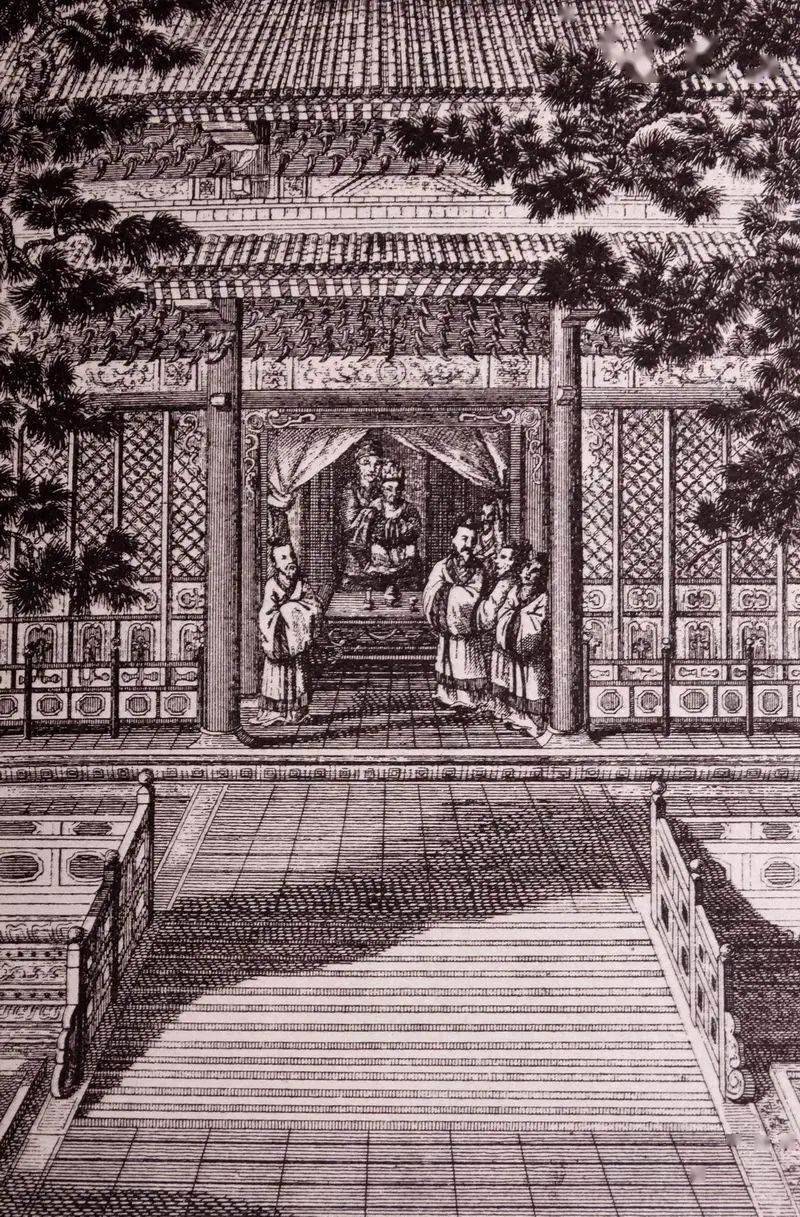

南京大报恩寺琉璃塔绘图

从“春水东流”到“天堑波澜”:长江与南京文化气质的互文

如果说南京在中国文学史上有其一席之地,那便是“金陵怀古”。当公元589年城市陷于亡国战火、金粉六朝灰飞烟灭之际,便是文化意义上的南京被永远定格之时。宇文所安即坦言,“较之对真正的金陵或是它那丰富的文学历史的关切,我们的兴趣更多地在于这座城市的一种情绪和一种诗的意象的构成,一种构成这座城市被看方式的地点、意象和言辞的表层之物。”由此,南京之城市形象与城市特质,很大程度上由群组的文化意象生成。

在南京众多城市意象中,首先入人脑海者大抵不出台城、石头城、乌衣巷;与此具象城市胜景并置,长江更似吟咏南京的起兴之所。南京多山,登高远眺者常有感怀,如练长江遂成诗人直抒荡然胸臆的触动。登牛首山者咏“万壑争江势,千峰绕白门”,踏清凉山时叹“万里长江天上来,石头却欲打江回”,在燕子矶头高呼“江天忽无际,一舸在中流”,于幕府山绝顶感慨“江山开壮观,风日澹清秋”。然极目远望之后,历史记忆亦于不知觉间与大江并流。元时徽州胡炳文游钟山,便先“北视扬子江头,一舟如叶,行移时不咫浪楫风帆,想数十里遥矣”,而须臾之后,遂发“黄气紫盖,王气犹有时而终,令人凄然”之哀。此情此景之下由大江所调动者,多为谩嗟荣辱的慨叹:“长江,不管兴亡,漫流尽英雄泪万行。”

中古时代定都南京者虽平弱,却文气极郁,以深厚文化土壤滋养了经典的文学母题。唐人追六朝,宋人忆南唐,在煊赫与颓败、繁盛与残破的今昔交错间,南京城市之厚重深沉气质大抵定格。青莲居士流连金陵,在石头城边听空城潮打,“石头巉岩如虎踞,凌波欲过沧江去”,满眼却是南朝文物芳华,“解道澄江净如练,令人长忆谢玄晖”。半山园主登高极目,望“归帆去棹残阳里”,心中却念繁华竞逐之往昔,耳边响靡靡后庭遗曲。及至南宋江山再成半壁,长江东流滚滚之势恰似无言嘲讽,惹英雄豪迈无处安放,虽则兴亡满目,亦只得“把吴钩看了,栏杆拍遍”,自叹“无人会,登临意”。南京城市之命运,似乎冥冥之中,总是充满了恰似一江春水向东流的哀愁。

在宋元沉寂四百年后,南京在十四世纪中叶兀地“上应天意”,首番成为统一王朝国都,让见惯了兴亡、习惯了偏安的城中百姓不知所措,甚或有些癫狂。长江也因之由浸满落寞情绪的东逝之水焕然一新为霸成天下的乘龙大江。试看高启所谓“大江来从万山中,山势尽与江流东。钟山如龙独西上,欲破巨浪乘长风”之气势,引得远来朝鲜国使也发出了“谁道长江限南北,君王神武耀华夷”的感慨。甚或在那“有记无楼”的狮子山上,文士亦生发出“波涛之浩荡,风帆之上下,番舶接迹而来庭,蛮琛联肩而入贡”的浪漫想象。无奈好景不上,伴随着永乐迁都,应天之地仍需顺天之势,虽尚有南都繁会,却亦敌不过“苍苍金陵月,空悬帝王州”的轮回。

南京数百年间的沉浮沁满城市的文化基因,亦锻造了此间百姓独到的人文素质。本地人常嬉笑自诩的“大萝卜”精神,依语境论,或褒为实在、豁达、不拘小节,或贬成粗糙、愚笨、有欠精明。长江见证了此一城市性格经年累月的渐成,滋养了金陵寓公的落地生根。李白于江上偶遇蓬池隐者,对月满樽,趁酒高歌,“解我紫绮裘,且换金陵酒”,官场失意之时,亦将凤去台空对悠悠江水,咏出“三山半落青天外,二水中分白鹭洲”的高远和逍遥。王安石上尽层楼,望“千里澄江似练,翠峰如簇”,抚今追昔之际,是顿悟过眼云烟的机锋,“往事悠悠君莫问,回头,槛外长江空自流”。杜慎卿甫一过江,徜徉雨花高岗,便于日色西斜之际感怀金陵“菜佣酒保”亦有“六朝烟水气”。城市屡仆屡起的循环往复化成南京人集体心性间的淡然,是遍看云卷云舒后的洒脱,是参透人事古今的高妙。

南京秦淮河边的孔庙

从“万艘云趋”到“肇域四海”:长江与南京区位交通的养成

南京处陂岗山丘之重围,却“绾毂两畿,辐辏四海”,其渊源在于长江。周亮工《金陵览古》赞南京“居东南之首,面京洛而揖嵩岱,纳江汉而控瓯粤”,顾起元亦评论道:“南都则长江上下皆可以方舟而至,且北有銮江瓜州,东有京口,而五堰之利,或由东坝以通苏、常,或由西坝以通宣、歙,所谓取之左右,逢其源者也。自古都会得水利者宜亡如金陵。”长江之于南京与外部世界的沟通、互动,效用可见一斑。

南京以下,江称洋子,以宽广辽阔名世,自中古时代即为商贸勃兴之所,左思《吴都赋》有“轻舆按辔以经隧,楼船举颿而过肆”语,历历可见江运之繁茂纷纭、器用万端。及至明初,洪武皇帝大肆开江,刺激商贸。先是,太祖于城西江边大作民房,并许“民能自造者”官钞“每间二十锭”,尔后再造塌坊数十间,“商人至者裨悉贮货其中,既纳税,从其自相贸易”,又建“座皆六楹,高基重檐,栋宇宏敞”十楼于此,大畜官妓以充之。以此,明初南京江运发达,沿江地段颇有发展。又据《洪武京城图志》,滨江诸处贸易百货互有区分,江东市“多聚客商船只、米麦货物”,六畜场“买卖马牛骡驴猪羊鸡”,草鞋峡则专“屯集筏木”,其地“为商贾百货所聚”,地以“尺寸论”,人唤“小苏州”。为免交通拥塞,明廷又开上新河、中新河、下新河,更利商贸。及至晚明,南京江面“万艘云趋,千廪积粮;贡琛浮舫,既富且强”,可见南都繁盛。

长江在于南京之区位意义,显见于徽商行迹。《歙风俗礼教考》记寓居南京上新河岸之巨富徽商:“徽多木商,贩自川广,集于江宁之上河,资本非巨万不可。”其移家上河者,皆“服食华侈,仿佛淮扬”。《复初集》有《杨老人草亭记》,叙明时杨姓徽商“起家万金”,筑亭江边,尽享江山画卷:“远观于江,犹观于海也。天朗则水天一色,风则波滔汹涌,鸥鹭翔集,豚鱼浮没,帆樯往来,山川隐映,俨然一奇画图也。”徽商云聚南京城西,几成岁华胜景,夏仁虎记金陵之龙灯,“自上灯后,即游街市,分二组:一军营,一木商也。”而“徽州灯,皆上新河木客所为。”甘熙《白下琐言》有:“岁四月初旬,出都天会三日,必出此灯,旗帜伞盖,人物花卉鳞毛之属,剪灯为之,五色十光,备极奇丽。合城士庶往观,车马填闉,灯火达旦,升平景象,不数笪桥。”此情此景比之今日上元灯会,毫无逊色。

除却湖广奇珍、苏松百货,长江尚沟通南京本土文化与域外文明。东吴康僧会浮海而来,备极礼遇,于城南长干里造建初大寺,是为江南佛寺之始。明初浡泥国王远渡重洋,朝大明盛世,惜魂归异域,归葬牛首山阴。利玛窦三访南京,皆循江道,对焦竑、李贽讲教,与雪浪洪恩谈佛,于南京留天主圣迹、泰西学术,更张南京声望于大千世界。然长江链接南京于五湖四海,岂始于此?东吴卫温、诸葛直自南京江口远航,浮海求夷洲,开台海往来之滥觞。郑和于龙江制艨艟巨舰,七下西洋,造万国宾服之盛况。一时之间,“华夷舸舰泊者樯林,上下者如织梭之迷江,远浦沙汀,乐蓑翁之独钓”。及至晚清,中英《南京条约》签于下关江上,南京,这座利玛窦眼中秀丽、雄伟足当称雄的首善之都,自此拉开了了中国近代史的帷幕。

相较于九省通衢之武汉、三江合川之重庆,甚或是中江对芜湖的定义,南京滨江却不亲江,近于江却不尽用江,是历史的惯性,亦是过往的遗憾。百余年前,中山先生高倡立码头、兴浦口,将南京通江达海之区位优势定为天工佳境:“当夫长江流域东区富源得有正当开发之时,南京将来之发达,未可限量也。”今日南京,起国家新区于江右,驾长桥以通天堑,以磅礴气势正江城之名。辛丑牛年之初,南京都市圈正式出台,六朝古都终不再是江南边地,而将以江为轴,凭水而立,新起两江之雄势。六朝金粉之地再焕新机,当指日可待!

我校中华民国史研究中心

Center for the History of Republican China

1*作者系ok138cn太阳集团529副教授。