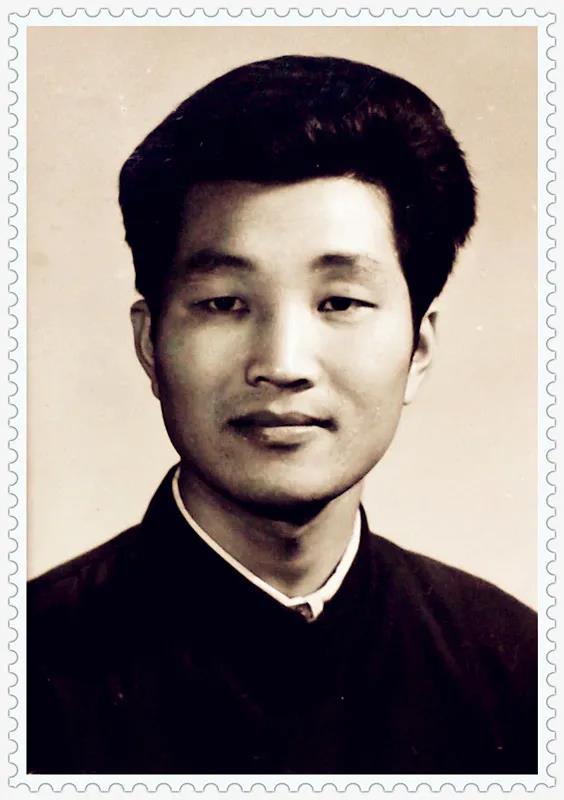

周连春

作者简历

周连春,1955年生,笔名舟莲村,江苏东台人。1982年我校历史系毕业。1982年7月至1986年3月,解放军蚌埠坦克学院教书。1986年3月至1986年8月,江苏东台县委党校教书。1986年9月至今,在安徽财经大学财政与公共管理学院行政管理系任教。主要研究方向:商业风俗习惯等。1987年,曾发表《谈农民的不等地位》一文。撰有《雪隐寻踪:厕所的历史、经济、风俗》(安徽人民出版社,2005年)一书。

文图来源:新三界

回味大学时代的吃

周连春

同学群里谈当年校园中日常的吃,说得有声有色,有滋有味,妙趣横生,大家仿佛又回到了那时的南大,回到了饭菜飘香的一食堂。

我几次有插嘴的冲动,终觉本钱不足,每次话到嘴边,又硬生生憋回去了。

回想起来,我们这些从农村来的学生,和城里的同学相比,差距还是很大的。

到学校以后,很快就感觉到,不少同学能文能武,多才多艺。书法绘画,棋艺篆刻,笛子二胡小提琴,吹拉弹唱,无所不能。而我们这些乡巴佬,除了读死书之外,几无一技之长。

在经济方面,也是天壤之别。一个再窘迫的城里人,也比乡下来的要宽裕多了。

1978年那辰光,我们那儿的农村温饱已经无虞,但也就仅此而已。我父母年事已高,已经丧失了干农活、挣工分的劳动能力,经济上更觉拮据。

到了南大,虽然有伙食补助(14.7元)和困难补助(4元),但是,这些钱要用的地方太多,我们只能捂紧口袋,管住嘴巴。

好在,那时候学校里的诱惑不多,学习紧张,出校门的机会也不多,这样,就免去了许多烦恼。

其实,对于我们这些农家子弟来说,学校的食堂已经是非常美好了。到校后给家里写信,给亲朋好友写信,说得最多的就是学校各方面都很好,伙食尤其好。伙食好的标志是:“每天都可以吃肉!”

南大一食堂饭票,竟是以“分”而不是以“两”作计算单位

记得入学初期,吃的是大锅饭。和乡下人吃酒席一样,八人一桌,随机组合,人凑齐了,就可以开吃。时间一久,常在一桌的几个人就习惯在一起了。

有个很诱人的菜是卤猪蹄儿。乡下来的,没见过大世面,觉得大庭广众之下啃这个猪蹄儿好像有点不文雅。从小,父母就告诫我们,在外面吃饭,不能侉,不能失体,“宁生个穷命,不生个穷相。丢人丢在家里,不能让外人说!”如今,到了大城市,进了高等学府,就更不能失礼了。犹犹豫豫,不敢伸筷子。眼睛往旁边外文系的桌子上一瞥,见外文系的那些小美女们一个个拿着猪爪子大嚼,于是,把一颗心放下,筷子冲着猪蹄就去了!

这样一起吃的时间不长,很快就改成分餐制,各人拿着饭菜票自己到窗口排队买了。我们这些伙食费全补的,大概是每个月发4.5元的饭票,9.7元的菜票。一食堂是文科食堂,饭菜都相当好,后来被评为全国的优秀高校食堂。

早上一分钱半块的豆腐乳,中午晚上两毛钱一份的无锡大排、双喜圆子、烧猪蹄,再加一个五分钱的青菜底,经济实惠,物美价廉,至今不能忘怀。一般情况下,发的饭菜票除了自己消费,还能稍有节余,可以偶尔招待一下客人。

那时候,我们来个其它高校的老乡,或者来个家乡朋友,也就在食堂多买几个菜,有时端回宿舍,有时就在食堂,简单招待一下。好在那时候的人没有今天这么讲究,也知道穷学生囊中羞涩,并不计较。同在南京其它高校的朋友来玩,对我们食堂的饭菜都是评价甚好,说比他们学校的食堂强多了。反而是我们自己有点身在福中不知福的意思,不仅不觉得好,有时候还要发点牢骚,抱怨几句,大概也就是“人与环境总是对立的”那个意思。

不过,那一年,当我们那些考古的同学第一次跨出校门,奔赴外地实习,在逛完了西部高原的风景,领略了田野考古的新奇与艰辛,同时,品尝了西部高校的一些食堂之后,再回到一食堂,就觉得“还是我们自己的食堂好啊!”从此再无怨言!

与同学吃饭,有时也会有意外的惊喜。

一次是林建宇老大哥从家乡带来的辣椒牛肉,牛肉什么味道已经不记得了,只记得第一次知道辣椒可以那么辣,那么辣的辣椒居然可以做菜,可以吃!印象中,我是强忍着泪水,龇牙咧嘴,硬生生地把第一块咽下去了,却没有勇气尝试第二块。

林建宇(右)同学的辣牛肉令笔者印象深刻

还有一次是李友仁老兄带来的“伍佑醉泥螺”。

泥螺,对我来说不是什么稀罕。我的家离海边几十里,外婆家就在海边。小时候,因为集体化的原因,去不了海边。但是,妈妈偶尔会从舅舅家带回一些海产品,有的年份,在泥螺上市的季节,妈妈也会去海边捉一些泥螺带回来。但是,那个年月,乡下人连饭都吃不饱,哪里会有什么佐料去整治菜肴呢?通常吃泥螺就是盐水泡一下,有时候滴一两滴菜籽油或棉籽油已经是很奢侈了。

对于“伍佑醉泥螺”,我们久闻大名,如雷贯耳,却从来没有见过,更没有吃过。

记忆中,我是去迟了,泥螺的真身已经全部进了同学们口中。老大哥就舀了两勺泥螺汁倒在我饭碗里。咸津津,甜丝丝,酒味扑鼻,颊齿留香……说是人间美味,一点不为过——那真是特殊年代的特殊记忆!

后来的日子,醉泥螺成了家里必备的食品,既送人,也自己吃。浙江的、上海的、南通的、本港的……当然也包括“伍佑”的。不过,不管哪儿的,再也没有老大哥那两勺“泥螺汤”的味道了!

值得一说的是一食堂冬天的特供:骨头汤。

记不清是哪一天开始,食堂的大厅里悄悄地多了一个大木桶,里面热气腾腾的都是骨头汤,远远就闻到香气扑鼻。桶面上,是满满一层厚厚的油花,汤里面悬浮着的,有青菜叶,有碎肉,还有一些各式各样的杂菜,沉在底下的是骨头,运气好,捞到一块,上面还镶裹着肉。不过,这些丰富的内容要去得早才有,去晚了,就剩清汤寡水和食堂工人的热情了。

买饭排队,说起来简单,其实,技术含量蛮高的。有的队看起来长,但是,服务员的动作麻利,常常可以后发先至。和美女排在一起,可以优哉游哉,边排队,边欣赏风景,一点也不觉得时间长。那时,边排队,边拿着单词小本本苦读的,也大有人在。

比站队更重要的是选人,选对站在窗口内打饭盛菜的人。俗话说,百人百性。同样是服务员,同样吃大锅饭,同样为学生服务,而每个人的性格不同,习惯不同,给你的饭菜也就不一样。有的服务员很大气,五分钱的饭给你实实在在的一碗,两毛钱的菜给你满满当当一勺,还要来个找零盖茆。有的服务员饭给你大半碗,菜给你大半勺,半路上晃晃悠悠还恰好掉了挂在勺子边上的一块肉。

记得有个中年妇女,高高的个子,胖胖的身材,一脸的慈祥善良。找回饭菜票时,是给了好几张,拿到手,感觉份量不对,以为搞错了,正表示疑惑时,就见她连连示意,让我赶快走。窗口里面有人,窗口外面也有人,一时无所措手足,只好捏着饭菜票走人。后来,同样的情况又发生过几次,虽然,占了便宜,心里总是惴惴的,觉得有小偷的感觉。再以后,远远地看到窗口是她,就避开不去了。

虽然如此,这么多年过去,总还记得她那朴实厚道的形象。至于怎么评价这样的行为,说不清!

食堂一隅,趣事多多。值得大书一笔的,应该是如今的邓小平研究专家刘金田和窗台西施刘某的“风流韵事”。窗台西施刘,在一食堂是当之无愧的堂花,高挑的个头,苗条的身材,樱桃小口,眼睛虽然不大,但是笑起来非常迷人。开朗活泼,出手大方。不知道哪一天,他们两位姓刘的“钩打连环”,打球说笑混搭到了一起。然后,总能看到刘某人买饭的窗口是固定的,“西施刘”给“专家刘”的笑容是专属的,灿烂的,风情万种的……刘某人饭菜的份量是比别人多的,含金量(里面的荤菜比例)是不容置疑的。其实,你只要看看专家刘从窗口转身的一刹那,脸上那份意得志满,掩饰不住咧嘴而笑的神情,就知道那份眉目传情的魅力无限了。

被我称作“专家刘”的小伙儿笑得好灿烂

好在,刘某人藏不住私——不记得是主动显摆还是逼迫后的招供,刘某人不仅交代了和西施刘相识相熟的来龙去脉,还把西施刘介绍给我们认识了,由此,我们也经常能分沾西施刘的慷慨布施。

毕业几年后,居然又在“教授陈”住的楼道里看到过西施刘。与教授陈是偶然为邻,还是教授陈有意择邻而居,待考。不过,西施刘依然那么漂亮,那么热情。只是不知道后来发迹了的专家刘是做了前度刘郎,还是陈家世美。

无论如何,那一段年轻和美好是足以记怀的。

吃饭什么时间去,坐什么方位,和谁坐,也都相对固定。我吃饭比较慢,很多时候可以陪两拨人。不过,如果是和胡友祥、王虎华两位在一起,似乎可以心态放松,优哉游哉的不着急,因为,他们比我还慢。吃饭也是天南地北侃大山、环肥燕瘦品美女,是结新朋、陪旧友的大好时机。和哲学系78级的王志跃相识相知就是从饭桌上的偶遇开始。毕业时,他考上了社科院的宗教研究所硕士研究生,后来我去北京,曾与他两次见面,相聚甚欢。

与诸位同窗的选择性多样性随意性相比,我在校园里就餐场所的选择乏善可陈,对一食堂的态度可谓是抱柱守信,忠贞不二,偶尔的“出轨”(上别处去吃),充其量不过是“轻轻地一吻,各奔西东”。

有一次,和胡友祥到新街口有事,记不清是一种什么小吃,是模样诱人还是味道诱人,总而言之是挡不住的诱惑,一人买了一小块。买到手之后问题来了,在哪儿吃?那时候的我们,还没有现代人这么率性随意,满大街都可以成为进食饭堂,似乎还是讲究一点礼道与文明,觉得在大庭广众之下,大嚼大咽有失体统。我似乎还粗野一点,想靠在路边对着墙把它吃了就算了,省得握在手里难受。胡友祥却是不肯妥协,不依不饶,一定要拐到巷子里,在一个僻静的拐角处,对着墙壁,小偷般地把那个小点心吃了,其实,也就几口!

还有一次是和老许晚上从教室回来,感觉肚子空空,就到邮局边上的那个卖夜宵的店里想买点东西填填。进去一看,队伍排得老长,老许就打起了退堂鼓。后来,吃了没有,如果吃了,吃的什么东西,已经忘了,但那唯一的一次经历,总是不能忘怀。

知道学校有个“工会小吃部”,似乎是毕业以后的事了。一次回老家,路过南京,和阿原先生一起去找宋黎明,结果没找到,吃饭时间到了,阿原提议,到工会小吃部去吃饭,说是有宋黎明送的消费券云云。那是我第一次,也是最后一次去那个小吃部——不久之后,小吃部那样的饮食店铺就被时代淘汰了。不过,我的收藏夹里,至今还有一张小吃部的米饭票,三四厘米长,两厘米左右宽,极薄极薄的淡绿色小纸片,就是那次没有消费完后留下的珍藏。第一次吃到南京大名鼎鼎的“鸭血粉丝汤”,也是毕业后的一个晚上,随着阿原先生的脚步,到山西路夜市品尝的。

小粉桥的小面馆,是沾了教授陈的光才去的,不过,也是毕业以后的事。返乡途中,拜访教授陈——那时候他是硕士刚毕业留校,应该称讲师陈。我与他两个人走到小粉桥,一人一碗面当早饭,味道好像也没有什么特别——想起当年同学们说到吃面条的兴奋,才知道,原来不过是后山庵里的尼姑——没福(夫)。

南大校门口的馄饨小店

同学们都对南大门口的馄钝店津津乐道。我倒是有过一次“干吃”,或者叫“过嘴瘾”。那是和来自烟台的同年某一次打赌。那一学期,同年某参加学校的游泳比赛,获蝶泳第五名。如此战绩,却在班上寂寂无闻,颇有“养在深闺人未识”的遗憾。一次游泳课,同年某看我在池子里比划,不知道怎么就入了他老人家的法眼,还是他老人家是想要展示一下自家的泳技,或者要享受一下战胜对手的欣喜,说:“我看你游得还可以啊,咱俩比试比试?”

我觉得自己游泳(老家叫“舞水”,现在想来,这个叫法挺雅致的),是那种“只可自怡悦,不堪持寄君”的野路子,不登大雅之堂的,就推辞说不行,我这个上不了台盘的!同年某显然不肯放弃,磨了一会儿,见没效果,就说:这样吧,我们俩打赌吧,一人一碗馄饨,谁输了谁请客!我看是实在推脱不掉,于是提出:我不会跳水,我们就从水池边上出发如何?估计同年某只要我参赛,什么条件都会答应,于是他欣然同意。随后,游泳赛场上亘古未有的一幕出现了:一个标准的蝶泳,一个农家自创的自由泳,比赛了!

结果令同年某失望,并表示不服,提出各种理由和条件,要再比下去。我有些无可奈何,就说:这样吧,我来一个潜泳,从游泳池的这一头潜到那一头,要是达不到,我买两碗馄钝。而且,我主动提出:也不跳跃式入水(那一跳,是要蹿出去好几米的),而是站在水里,往下一蹲,然后再出发!同年某大概以为我吹牛,立马同意。

实话说,我当时也是准备输的。因为潜水于我而言,已是很遥远的过去。还是十来岁时,下河摸蚬子,需要潜水。年龄大了以后,就很少下水了。不过,话已出口,就不好收回了。

于是,我在水下潜游,同年某在泳池边跟踪督察……结果,我没有输。

只是,馄钝的事仍泡了汤。并且后来,彼此谁也没再提起它!

几十年过去,每当我走过游泳池,总会想起“孔乙己还欠十九个钱呢”那句话。

毕业时,所有事情已办妥,就等着拿分配通知书了,有大把时间可以挥霍。那一天,老许、李银德、阿原和我相约,同学四年,同宿舍两年,去四川酒家吃个饭,留个记忆。菜点了多少,点的什么,都已经忘记。只记得酒的问题,颇费了一番周章,记忆深刻。

四川酒家,居然有茅台,居然是散装的,居然可以一两二两的零打,价格是一块二一两。大家觉得,毕业聚会,有茅台酒助兴,多好啊!将来给儿孙们吹吹牛,都是值得回味的!因为我不会喝酒,于是议定,要三两!

三两,三块六,同学们犹豫了!

我们四人都是来自农村,除了阿原的父亲是公职人员,可以拿一份工资,我们三个人的父母亲都是正宗的农民,家庭经济都一般般。

不过,对我而言,可能思想上的负担要小些。因为从小我父母就告诉我,家里再穷,到外面不能当矮子!那时候,乡下人经常会有一种吃喝的方式:“斗朋儿!”也叫“打豪儿”。比方说,在田里劳动,突然有人提议,咱们去买个月饼尝尝怎么样?于是,大家附和,两人一个,或者三人一个,各人自己掏钱。万一身上没有带的,请别人先垫一下,以后再还。说起来,我们如今总是习惯说外国人喜欢AA制,其实,我们的祖先又何尝不懂AA制,“斗朋儿”,不就是标准的AA制么?并且,一直实行到了我们这一代。就是这个“斗朋儿”,经常会有人不参加,或者是因为没钱,或者是抠门,等等。这个时候谁要是不参与,或者“打退堂鼓”,是很倒胃口的,不仅扫了大家的兴,而且,常常会使“斗朋儿”的倡议流产。这个不参与的行为,被称为“做矮子”。“做矮子”的名声出去之后,是很少有人愿意和他交往的。因此,我父母在我出门的时候,一般都会问一声:“身上带钱没有?”以免到了外面“做矮子!”

几位同学下馆子,面对桌上一盘菜,举杯畅饮

我们村里流行一个经典的“斗朋儿”故事,是有名有姓的真人实事。说在河工上,有一天大家“斗朋儿”,一人一斤肉。我堂叔祖周俊龙抠门儿出名,且怕老婆。这种斗朋儿事他一般不参加。这次吃肉,大家礼节性地邀约了他一下,被回绝后,大伙儿也不勉强。晚上吃肉,大家有说有笑,围坐着大吃大喝,他一个人端碗在旁边咽干饭。一个促狭鬼就出坏点子了:老周啊,肉不吃,弄口汤泡泡饭吧!边说,边拿起勺子舀了一勺肉汤送给他。水利工地上日子苦,劳动强度超人极限,吃的又基本上是咸菜萝卜玉米粯子饭,难以下咽,那种肉香味,确实难以抗拒。周俊龙稍微表示了一下客套,就把碗伸出去接下了那一勺肉汤,随后,促狭鬼又给他舀了两勺,周俊龙自然是千恩万谢。

吃完饭,大家在地铺上的被子里坐定,促狭鬼开腔了:“一斤肉七毛四,加上油盐酱醋的佐料,每个人交八毛钱!”说到这儿,一回头,眼睛盯着周俊龙:“老周啊,你怎么不动,你也是八毛!”

周俊龙一听就急了,“蹭”一下从被窝里跳起来:“我没有吃肉啊,怎么给钱?”

“没有吃肉,可是你喝了汤啊!”

“喝点肉汤怎么能要钱?”

“没有肉,哪儿来的肉汤啊!”(这句话,后来成为村子里的名人名言!)

事情越闹越大,看看就要动武了,大家伙赶紧打圆场,最后,促狭鬼非逼着周俊龙交了五毛钱才算了事——乡下人,也要找点乐子吧!

所以,毕业之前老早,我就开始控制自己的开支,到毕业前夕,又专门跑到梅山铁矿找到我老乡,借了40块钱,以免“做矮子”的尴尬。(这个钱,居然是毕业以后好几年才还清了!)

还说四川酒家的茅台。

三块六毛钱,难住了四个大男人——我们四个人的身高都在一米七五以上哦!商量的结果居然是,不喝了!没几天就毕业,毕业以后就拿工资了,等我们有了钱,再痛痛快快喝一场!谁知,这一别快40年了,四个人竟然没有机会践行那次的“茅台之约”。

想到这一段,我就想起一部小说:几个风华正茂的大学生和一个天真的小姑娘约定,多少年之后的某一天,还在这儿相聚。于是,这一天就成了小姑娘的一个希望,一份期待……若干年之后,这一天到了,可是,到场的,只有这个小姑娘!

那个空留一份记忆与惆怅的小姑娘,今在何方?!

对于班上的六个东台人来说,最值得一说的应该是“三星糕团店”的那一碗“东台鱼汤面”。

进入1980年代,经济建设的脚步越来越快,各种商贸活动如春笋初露,新鲜而充满活力。某日,传来消息:东台名吃“鱼汤面”在南京举行展销活动!这可是在南京几年生活的第一次“艳遇”。班上的东台同学尤其兴奋,顿时觉得倍儿有面子,风光无限的感觉,既为家乡有此名牌感到高兴,也为能在异地他乡吃到家乡饭由衷地欣慰。大家不约而同地想到:在我们自己品尝家乡美味的时候,不能忘了同学们,好东西一定要大家分享。东台六兄弟一商量,一致决定,独乐乐不如众乐乐,请班上的同学们一起去三星糕团店,同享“东台鱼汤面”!

同学们听到这个消息,自然是群情兴奋,一派欢欣。第二天一大早,大家三三两两,分头出发,步行到坐落在新街口西南侧的“三星糕团店”。

掌勺的师傅听说我们是南大历史系的,顿时有种被高看一眼的自豪,在进一步了解到是我们几个东台同学做东请客之后,更多了一份热情与关心。师傅不仅给我们介绍了“东台鱼汤面”的辉煌历史,也详细介绍了鱼汤面用料的严格,制作的考究和烹调的细致。

同学们在品尝了“东台鱼汤面”之后,觉得这种面条香气浓郁诱人,口感滑腻鲜美,食后回味无穷。佐餐用的姜粉,细盐和烫大蒜,拌干丝,都是非常清淡而独特的美味。巴拿马博览会上能够拿到金奖,绝非偶然。据说,有些同学觉得虽然享了口福,但是未能尽兴,第二天,又有几位私下邀约,悄然前往。相信那碗面,也是留下了深刻印象的。

学生时代的生活,清贫,简单;学生时代的饭菜,美味,简洁。

毕业后,曾经有机会再去南大一食堂,只是,已经没有了当年的感觉,物是人非,不免怅然。

好在,我们可以回味!