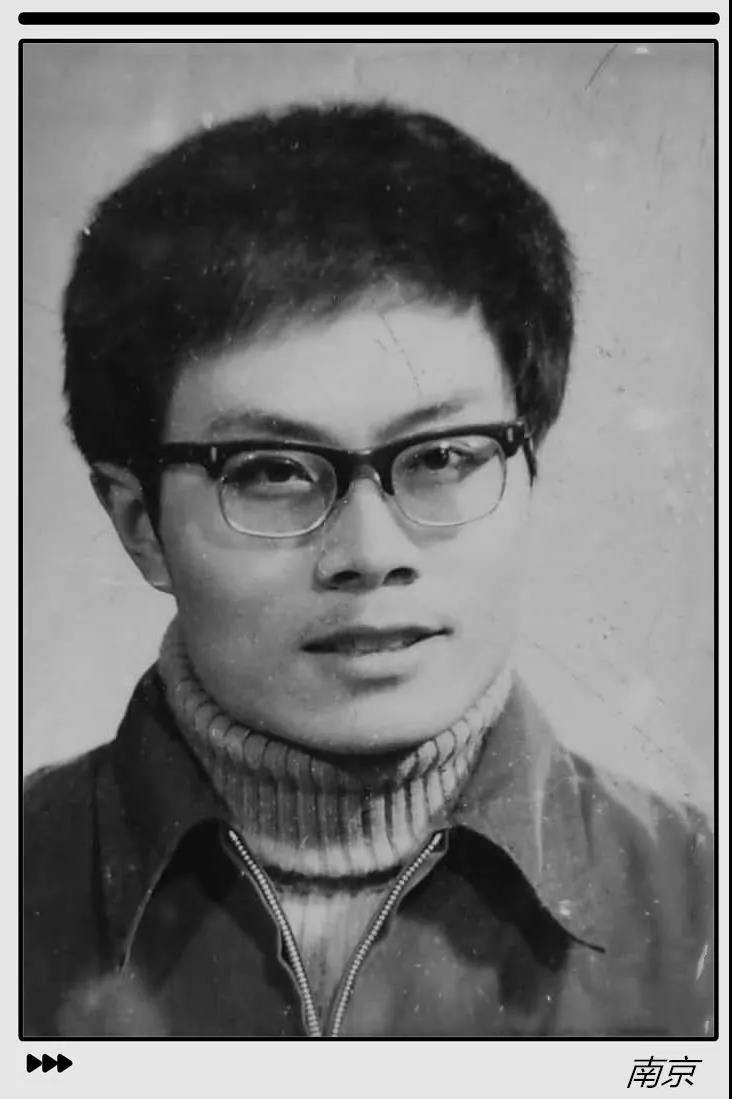

作者简历

王为崧,1958年生,1978年考入我校历史系,毕业后先后在中共南京市委党史办公室、南京市委办公厅工作。曾任中共南京市委副秘书长、市委办公厅主任,南京市红十字会常务副会长等职。

文图来源:新三届

我的高考贵人陈厂长

作者:王为崧

因为1978年的高考,我与厂长陈余福有过两次直接的接触,而这两次的接触,在我以后的生活中留下了深刻的印记。从某种意义上说,他是我高考路上遇到的“贵人”。

01

“没事,你去吧,你师傅那边我去说。我们没有文化已经没有办法了,你们赶上了机会,不能耽误了。”这是当年我为加班时去听场高考前的辅导课,找厂长陈余福请假时他对我说的话,我记了四十多年。

那是1978年大约6月间的事,当时我还只是个进厂刚半年的小徒工,之前从未与厂长有过直接接触。说是厂长,其实就是总厂的一个大车间主任。囿于当时国营企业进人的“全民所有制”身份限制,为灵活解决大批中学毕业生和“上山下乡”返城等社会闲散待业人员的就业问题,很多国营大企业附办了集体性质的所谓“戴帽子”工厂,被称为“国营代办大集体”,以区别于传统的规模较小的“小集体”性质企业。

当时生产热门品牌“钟山表”的南京手表厂,也把整个表壳车间拿出来作为“戴帽子”的企业,除了在每道工序上留下一两个、总共约20多个老师傅,作为技术骨干和班组长,保留其“全民所有制”身份外,招收了400多名“大集体”身份性质的员工。工厂对内仍是手表厂的表壳车间,对外则同时挂了“南京手表壳厂”的牌子。陈余福就是这样被委以“厂长”之职的,而我则是在1975年高中毕业,在家“待分配”两年多后,有幸赶趟挤进了这家当时算是热门的工厂。

令人唏嘘的是,这样的工厂在后来的“改制重组”浪潮中,没能逃脱破产倒闭的命运。

进入工厂后,我作为小冲工被安排在了成品检验班组。坐在工作台前,手工操作着台面上的小冲床,压嵌上千只表柄,这就是我每天的工作。活儿很简单,没什么技术含量,倒也相对轻松、干净。班组十多人一色全是当年新招收的小年轻学徒工,只组长一人是总厂留下的老师傅。他50岁左右的年纪,瘦瘦高高的,一副精明干练的模样,技术一流(印象中好像是七级工),手表放在耳边听一会儿就能立刻判断出毛病所在,然后拆开后盖,三下五除二地就摆弄好了。待人也挺亲和,似乎没见过像其他老师傅动辄训斥徒弟那样待我们。

工厂里最初的一段日子消磨得倒也还算舒适安逸,可没过多久,那年的恢复高考打破了生活的宁静,燃起了我同其他无数青年人内心一样的幻想与渴望。可是由于“文革”时期中学里所学寥寥,加上时间紧迫,(当年从公布消息到正式考试,中间只间隔一个多月时间)准备不足,(说实话也不知从何准备)在怀揣中学时年年成绩优异好学生的自恃和对未来满满的憧憬,大有成竹在胸之势地走进了考场之后,立刻就被打回了原形,知道了外面世界的天高地厚。

一拿到试卷,我整个人就懵了,脑袋一片空白:甚至连那些题型都从未见过,更遑论去解答了!就这样第一轮初试都未过,(因为恢复得紧迫,1977年的高考由各省在统一规定的时间自行组织进行,江苏当年实行的是初、复试二轮考试制)我的一切幻想和憧憬就都破灭了。当年隆冬教室里的阴冷和内心冰彻的感觉,虽时过40余年,至今仍清晰于心。

虽然铩羽而归,但躁动的内心已无法平静。眼前每日的规律安逸反而变成了枯燥、单调、无聊而难以忍受,隔壁房间超声波清洗机和抛光机的声音格外地刺耳挠心。每每想到今后的一生可能就在这每日简单、机械的重复手工劳作中度过,便心生烦躁与恐惧。因此,在经历了这算是人生第一次严重打击和短暂的沮丧与赧颜之后,立刻决定继续奋斗,准备参加1978年的高考。

考虑到其间只间隔半年,复习准备的时间有限,于是便果断地放弃了当时时尚的“科学家”的追求梦想,改理从文,投考文科,以省去物理、化学功课的大量复习准备。同时,因觉得语文、政治、历史、地理等几门纯文功课内容庞杂,主要需要靠平时的积累,临时无法准备,而数学可能会成为短板,因而把主攻的方向放在了对数学的复习准备上。

深感缺乏文化之苦的父亲对我的高考十分支持,默默地托人买来一套“文革”前上海人民出版社出版的《数理化自学丛书》,于是其中那套9册的《数学》课本(《代数》4册、《平面几何》2册、《立体几何》1册、《平面解析几何》1册、《三角》1册)便成了我的主要复习材料,并且用的是最死最笨的法子,即从头到尾一遍遍地反复阅读课文和练习解答习题。事后回想,这套书当时至少仔细看了三遍以上,而对其中习题的反复解答则不可计数。

当时最大的问题就是时间不够。除了本身只有半年时间的因素之外,主要的还在于刚刚参加工作,正常的白班工作之后 ,几乎天天还要加班。本来早上7点45上班,下午4点前就可以下班的,可一加班就要到晚上9点左右。这样,每天完整的复习时间实际上就只有晚上9、10点到凌晨1点前这短短的三四个小时。

加班的原因主要是“钟山表”在当时属“紧俏商品”,价廉物美,市场上供不应求,生产总是跟不上。还有一个原因,可能就是我们那位组长师傅的同事经常戏谑笑话他的,“想多赚点加班费”。上班的大部分时间里他并不十分着急抓紧,甚至有时还有点磨蹭,只是到了下午两三点钟总厂装配车间那边反复电话催货之后,才冲上楼找厂长反映“来不及”了,于是厂长照例要求加班加点完成。

现在的年轻人可能很难想象,在当时工资和生活水平普遍不高(七八级高级工的月工资不过七八十元,而我们学徒工当时只有十七元)的年代,其积累下来的加班工资,对一个普通家庭的生活是何等的重要。

而对我来说,当时更宝贵的却是时间。班组内其他工友同事私下也多有怨言,可因为刚工作不久,内心虽有不满,却也只能服从。为此我就开动脑筋,想办法利用一切可能的空隙复习功课,比如匆匆饭后的空余和上下班挤公交的途中等等,而最常用的办法就是在干活的同时,将复习的《数学》课本摊在工作台下的抽屉盖板上,(实际并无可抽出的抽屉,只有一个可关上抽屉口的盖板)一边手上干活,一边脑中默想着习题的解答,然后再低头对照书本看一下解题的过程、步骤、方法等是否正确。(至于运算结果当然默算不出来的,不过方法、步骤等对了问题就应该不会大)

就这样一题一题地反复练习,倒也日渐精进;工作本身也没落下,每天的任务定额都超额完成,班组内的其他活儿总是抢着去做,与工友同事相处得也十分融洽,所以一直得到组长师傅的肯定和时不时的表扬。直到因为快临近高考时的那场辅导课,这样的“和谐”局面被打破了。

因为除了数学外,其他几门课都没有现成系统的复习资料,所以当时我在重点准备数学的同时,格外留心并如饥似渴地收集一切相关的资料,因此当一个朋友好不容易帮我弄到了一所中学将举办一场连续两晚有关历史与地理方面辅导的听课证时,我特别的高兴和珍视。

“文革”年代的中学里,历史、地理等方面的课程几乎就没正规开过,课堂上偶尔涉及到的也都充满着所谓“阶级斗争”“路线斗争”的内容,这方面的系统知识对我们几乎就是空白,因此这时的这场辅导对自己无异于一场久旱后的及时雨。事后也证明,知识渊博、经验丰富的讲课老师对史、地方面庞杂知识与信息点的梳理、归纳以及方法上的传授,确实让我获益匪浅。

为了确保听课不受影响,我提前一周就向组长师傅报告和请假,并明确表示届时可加班到6点后再走,师傅当即爽快地同意。谁知到了那天下午快6点我再次向他提起这事时,不知为何他却借口任务紧而断然不同意了(事后我也曾反复回想,似乎找不到之前曾招惹到他的情形),并且还抬出了厂长来施压。我深感意外和郁闷,除了对辅导课的看重外,更对这种言而无信无法理解和接受。于是血气方刚、不谙世事的我当即说“那我找厂长去”,便冲向楼上厂长的办公室。

其实在上楼的过程中,我一时冲动的勇气已经开始“侧泄”而变得有些忐忑了,但已成弦箭之势,只得硬着头皮进了厂长的房间。在作了简短的自我介绍和事由说明后,厂长陈余福当即说了前面所说的那段话。我暗舒长气,顿觉轻松无比。因为内心还有些许对组长师傅的不满,因此下楼后我只对他说了句“厂长已经同意了”,然后便径直离开去听课了。而我显然没有意识到,组长师傅肯定是生气了——我这小小的学徒,竟然不顾他的意见而直接找厂长,找完厂长还显出了态度上的冷寞!

02

这件事之后,我格外谨慎小心,甚至更加勤勉地干活,潜意识中似乎自己犯了个错误,有种试图对事情作修复弥补的意味;而组长师傅那时并没有说什么,表面上也没有什么变化和异常反应,所以我天真地以为事情已经过去了。殊不知由此已结下“梁子”,我的“黑豆”已经被暗暗记上。

那年夏天的炎热来得异常的早,我依旧像往常一样每天专心工作、复习,一门心思地钻进习题的解答、相关资料的背记之中,心无旁骛,物我两忘,对炎热已近乎麻木。特别是晚上加班回家后,就一头扎进像是被火烤过般的小屋,靠一台电风扇继续看书复习,直到夜里1点左右,在老妈的一再催促下才躺下。第二天又起早挤公交、倒车,赶去上班。

也许就是因为这样连续疲劳,到临近高考前一周左右,突然出现了频繁气短、心悸、出虚汗的状况,心跳经常窜到100下以上。忍了几天后去了工厂附近孝陵卫镇上的钟山医院,医生立刻让做心电图检查。因心率较快,让我平躺在那儿十多分钟后再次检查,结果仍是100多次。于是医生便开了病休三天的假条,并嘱好好静养。

这对当时深感时间不够的我来说可真是个意外之喜,由此还引来了厂里那些同样也要参加高考的小伙伴们的羡慕。不过这样的“福利”并没独享多久,过了一天省政府下了一个通知,说是鉴于当时的炎热高温,有高考生的企事业单位可以给考生放假作准备,于是厂里便放了我们的假。

考试那几天,因为怕受到厂里同考的伙伴们相互询情的影响,我每天上午考完后并没有回到考场附近的工厂,而是顶着烈日倒一趟车回家,继续准备下一场考试的功课,午饭后再赶回考场考试。

记得那几天格外的炎热,考场里从第二场起放置了一个装着大冰块的木盆,可扑面的暑气感觉丝毫未减,考生们个个都汗流浃背。我的试卷因胳膊上不停流淌的汗水而受洇,好心的监考老师拿来张白纸给我垫上,并嘱下场可带块毛巾或手帕垫隔;前座一位女考生不知是因为暑热还是答不出题目,一度趴伏桌上,引得监考老师又一阵忙乱……

最后一天下午的外语考试,当年规定不记入总分,自己惦量以当时的底子肯定考不出好的成绩,所以干脆选择了弃考,在家美美地睡了一大觉,直到中学同学考完后来找我才被叫醒。

说实话,几门考试都很投入,也比较顺利,每道题目都完成了,但对错与否,整个情况究竟怎样,心里并没有数。所以当过后厂里同考的小伙伴们热烈回忆、议论考题时,自己往往都不敢插嘴,因为不是记不清是怎么解答的,就是觉得他们所说的与自己的不一样,心里怯得很。

即便接到了成绩通知,得知五门考试的总成绩为400.1分时,仍不知是处于怎样的层级、能否被录取?以至在填报志愿时都不敢把心仪的外地学校放在前面,生怕一旦人家不要又遭南京学校的嫌弃,因而出现了把我校放在第一志愿、北京大学放在第三志愿的情况。为此事后还曾遭到住在后院的父亲以前省文化厅的同事、当时在我校中文系任教的吴白匋先生的笑话:“哪有这样的填法!”

专业的选择也是因为不懂而采用“排除法”的结果:哲学,从小就倍感玄奥而十分敬畏,只好“敬而远之”;经济,知道随着发展肯定会越来越重要而受重视,可自己一直都没有过兴趣;中文,因当时流行的“伤痕文学”等作品而影响甚大,自己也和许多年轻人一样心怀“文学青年”的梦想,可是五门功课中其他四门考试的成绩都在80分以上,唯独语文最低,只70多分,思量人家肯定不会选考得最差一门的人做学生,因而不敢报;剩下的就只有历史了,而且当时以为历史就像演义小说和历史故事那样有趣,所以就这样报了历史专业。

就在填报志愿、焦急等待录取通知的期间,与组长师傅间又发生了一次不愉快的事。一天加班时,班组内的几位工友同事因为时常加班而抱怨议论,我随口附和了一句。谁知之前还默不作声听着的组长师傅,这时突然冲着我大声呵斥起来,我着实意外,愣了半天才反应过来:前段结下的“梁子”原来并没有过去!

03

情况也确实如此。又过了一些日子,厂长突然把我叫去办公室,这是我第二次与他直接接触。厂长告诉我,这几天厂里正根据要求对我们几个考生作鉴定,通常是先由班组拿出意见,厂里过一下后就与本人见面,其他几个考生都已经看过签字完了。但我的鉴定他看了后觉得不满意,就暂时不给我看了,准备由厂部直接重新起草。并当场指定了厂部的一位政工干事(当时好像叫“指导员”)具体负责,说待重新起草完成并给他审过后再与我见面。

后来从厂部几位干事的议论中我才得知,组长师傅给我作的鉴定中充满了他暗暗记下的颗颗“黑豆”:唯一的一次病假被说成“装病逃工”;那次加班请假去听补习课被含糊说成了“不服从管理”“无组织无纪律观念”;甚至连曾经迟到了两次也霍然在列。(确实有过因未能挤上前一班公交车而迟到不足10分钟的事)至于工作本身,因每天都是超额完成且有记录可查,倒也没写出什么。几位干事也都有些不平地称之为“过分了”。

说实话,找厂长请假的事后,我本来还一直心存不安,总觉得组长师傅平时是个挺不错的人,待自己也挺好,我那样做似乎有些愧对于他。尽管我也知道他可能因此对我心生不满,但绝对没想到他会这样做。

从“文革”过来的人对于个人档案中的评语是十分敏感的,一条不好的评价,放在十多年前,足可改变一个人的人生!我由此在震惊之中便夹杂着愤懑:自忖并非偷奸使滑之辈,工作处世一直勤勉认真,退一万步讲,就算有所得罪,又何至于此?尤其是在这种关键的时刻!这件事的刺激让我原本的几分歉疚荡然无存,并且心生怨恨。

此后上班时除了一如既往地干好自己的活儿,依旧每天超额完成自己的定量指标外,不再主动与组长师傅有所互动,甚至当接到我校的录取通知书离开工厂之前,我都没专门向他道别打招呼。

时过境迁。随着年岁增长和事经多历,曾经的想法和心境已有所改变,曾经的事情许多也已渐渐看淡或遗忘,但当年那场不仅与自己个人生活命运、而且也与社会时代转折相关联的高考经历,却一直深刻地烙印在自己的记忆深处,多年后回想起来仍不免感慨万千。其中的艰辛、幸运自不待言,就是当年的抱怨和曲折等,也渐渐转化为深深的感悟和些许遗憾。

感悟着这段经历特别是与厂长两次接触所得到的生活启迪,遗憾当年诸如“不告而别”之类不谙世事的任性与幼稚,更遗憾离开工厂前没能专门去向可敬的陈余福厂长当面表达由衷的谢意!

这种感激之情当时似乎还没那么明显和真切,可随着职场上历练得愈久就愈加深厚浓烈,感悟也愈加深刻,并且渐渐衍化成了自己为人处世中努力自警、坚守,并凭着资历的积淀时常教诲、传授职场后辈与新人的两条原则:

其一,可能的情况下,对需要帮助的人尽量伸出援手帮一把,这在你也许只是举手之劳,在别人可能就是天大的事,就如同当年那场事后证实对我确实有所帮助的考前辅导课一样。

其二,即便是再有成见,也别对人落井下石。你尽可以在平时与他直言相怼,甚至拍案大骂,但千万不可在入职入学、提职升迁等关键的时刻,背后下手、使绊子。因为这也许会影响到他的人生命运,影响他的一辈子。

我不敢说,如果当年我的第一份鉴定真的成立了,那么我当时的大学梦就一定会破灭;但我确实体会到了那时被“击中”时的心理感受。当然,也许我不必就这点事而一直耿耿于怀,但年轻时的一次际遇,总会不由自主地给人留下一生难以挥去的印记。

我还时常想起那些后来因为这家工厂破产而失去联系的当年同厂、同班组的工友同事。有一段时期,我每天深夜十一二点忙完工作,从机关后门回隔壁院子的家时,给我开门的刚应聘不久的保安,就是我中学的同班同学。一个人的命运当然首先离不开自己的奋斗与努力,但艰辛奋斗努力之后仍不能改变命运、偶发事件影响人的一生的情况也不乏其例。

我庆幸在我高考这样人生的第一个关键时刻,遇上了我的厂长陈余福;我也希望有更多的“我”,在人生的道路上能遇上更多的“陈余福厂长”。