作者简介

徐瑞清,1950 年 3 月生于江苏常州,1966级初中毕业,1968 年回乡务农,1970 年1月起从事通讯报道、常州市城建局团委副书记、局办事组、政工组副组长等工作。1978 年 2 月入读我校历史系,1982 年 1 月本科毕业。曾任中共常州市委党史工作委员会主任、市地方志办公室主任、第十届常州市政协文史委员会副主任、常州市哲学社会科学界联合会副主席。主要著述有《常州市志》(总纂)、《常州年鉴》(主编)、《实用方志编纂研究》(主编)、《“文化大革命”在常州》(编著)等以及史志年鉴学术论文100多篇。

蜜月里,新娘送我上大学

徐瑞清

文图来源:新三届 2017-08-19

1978年的春天来得特别早,注定让我终生难忘。

都说人生四大喜事:久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。再过一个月将满28岁的我,起码是双喜临门——洞房花烛与金榜题名。

我时任常州市城建局政工组副组长(分管宣传工作),对象在常州钢铁厂团委,我俩都是老三届,尽管我和她5年前就认识了,但作为女友却是二嫂陈玉芳牵的线。

当我决定参加高考时,和她交往还不到半年,见面次数并不多,但双方都感觉比较有眼缘。为防夜长梦多,我们加快节奏明确关系,并且商定提前结婚;在我校任教的姐姐徐桂玉得知后专门来信祝贺并告诫,既然决定了,考上大学后对婚姻不得反悔。

受制于当时的社会环境,我们的恋爱没有轰轰烈烈、花前月下,只有低调含蓄、陋室约会,连公园、电影院都未涉足过一次。晚婚是必须的,领证要组织审批,婚礼要遵守规矩,移风易俗,不大操大办。

那年2月2日上午,局政工组副组长(分管组织工作)的李招莲通知我:“经过组织政审,准予结婚。”当天下午,我请局老文书张福根开具介绍信,双双去东风区(今天宁区)民政局领证。

当时的结婚证在今天看来,简直有些不可思议:没有两人的结婚照片,盖着红彤彤的“东风区革命委员会”公章,有东风,有革命,政治色彩够浓吧?还有“计划生育,勤俭持家”八个大字作映衬,既是政策教育,也是人生引导,倒也可以理解。

然而,结婚证上后来还陆续加盖了“大橱已购”“棕棚已供应”“便桶、拗手票已发”等蓝色印章,则差不多把结婚证当作购货本了。也难怪,在计划经济时代,一切凭票凭本供应,把结婚证当供货凭据,最可信赖。只是,现在看来,怎么看也觉得有点滑稽。

领了证,第二天我请小伙伴刘国仁借辆小车,把新娘及简单嫁妆接回家,“执子之手,与子偕老”,这婚就算结了。喜宴力求简约,那时候也有规定,酒宴上限只能办3桌,于是只请了一些至亲好友喝个酒,没搞仪式;时兴的自行车、手表、缝纫机“三大件”中拥有两件;3天后在各自单位给同事发个喜糖,连个新婚合影都没有。

2月18日上午,我正在局机关上班,常州电台记者徐田军连蹦带跳送来一封我校革委会挂号信,兴高采烈地说:“恭喜恭喜!你考上南大啦!”我几乎不相信自己的耳朵:“真的吗?真的吗!”拆信一看,正是我校历史系本科入学通知书,报到时间为当月26日至28日。至今我都没有弄明白,这信咋就到了他手里?

10年大学梦,不负有心人。遥想40年前的1977年秋,全国恢复高考,参加统考的570万人,录取仅27万人,进入重点高校更似中上上签。时任局长张望听说后也很高兴,向我祝贺。我在当天晚上的日记中写道:“手捧入学通知书,心潮澎湃,思绪万千,久久不能平静。感谢华主席、党中央给了我上大学的权利。”

于是蜜月未满,新娘刘荷娣送新郎官来到我校报到。

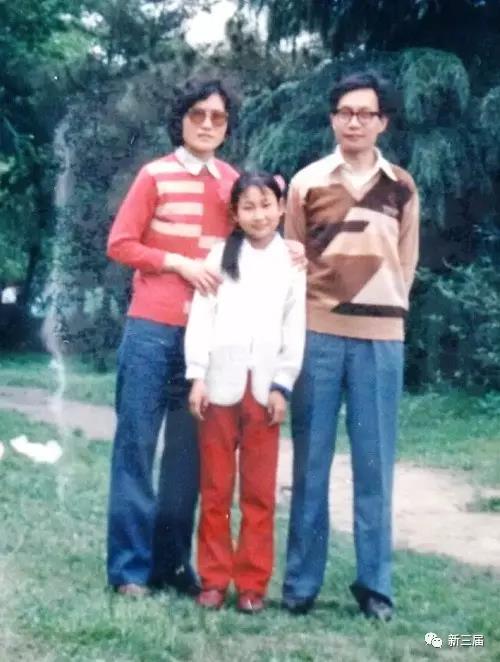

姐姐为我俩在校园照了合影,这差不多就成为我们俩的“结婚照”兼入学纪念照了。新婚不能与娇妻住洞房,却跑学校去挤8个人一间的集体宿舍。同学上下铺紧挨,屋里拥挤不堪。洞房再好,也不能留恋,为了求学,必须挤到这同学之中来。我依依不舍地送别了妻子,开始了我的大学生活。

入学新生,是恢复高考后的第一届,班里同学岁数多在20多岁,基本上都是经历了工厂、农村或部队砺练的人。而其中有5位身着军装头顶帽徽的同学,神采奕奕,着实让我眼前一亮;还有7位美女同学也很养眼,看来我姐的“上了大学不得反悔”的嘱咐是有远见的。

老师指定我和丁家钟、周晓陆同学作为班级召集人,这虽然有班干部的意思,但我作为带薪“官员”一变而成为一名普通学生,兴奋之余却也不免若有所失。

我生于城市郊区,自幼家贫。父母很开明,不指望儿女回家挣工分,只要想读书、能读书,不管多难都支持,当然只管吃饱穿暖掌灯,从不过问学业,放学回家还得割草干活,我左手中指有个深深疤痕,就是不小心被镰刀伤及骨头留下的。

七分勤奋三分聪明,外加政府助学金,成就我们兄弟姐妹四个“学霸”。大哥徐来兴1960年考取清华大学6年制顶尖学科,姐姐1964年以第二志愿(第一志愿清华)进入我校5年制本科。二哥徐瑞锡与我分别是1966届省常中高三和市四中初三毕业生,成绩名列前茅,向哥哥姐姐看齐,本来上大学名校,应是顺理成章。

孰料世事难测,1966年开始的史无前例的大动乱,无情撕裂了我与二哥的求学之路。1966年6月13日,中共中央、国务院发出通知,决定当年高等学校招生工作推迟半年进行;7月24日,再发通知决定取消高考,此后高校实际上停止招生长达5年……

不能升学了,我只好“上山下乡干革命”,回乡成为一个新农民,与锄头、钉耙、扁担、镰刀、粪桶、耕牛为伍。寒冬腊月加入民工队伍,在大运河整治新闸工地挖泥、运土,出卖苦力,为此压伤了肩膀,却感觉已是大男人,可以挣高工分、为家庭分忧了。

空余时间算个文艺青年,给《红常州报》写些应景新闻报道,还发表诗歌《老贫农请客》,说的是除夕之夜,老贫农请吃“忆苦饭”,召开批判会云云,字里行间透着特殊时代的烙印。生产大队建立拖拉机站,我当上拖拉机手,既耕地又运输,有了小毛小病自己修理。

后来,基层整党整团、恢复从1966年起停止的组织生活,我当选大队团支书,时任党支书兼革委会主任的徐金泉意欲培养接班人,带我到各生产队蹲点“抓革命、促生产”,召开村干部会议,由我作战备形势报告,讲述珍宝岛事件,宣传“深挖洞、广积粮、不称霸”,俨然半个大队干部了。

1969年末,我经推荐参加通讯员培训班,不久进入郊区革委会报道组,次年到城建局革委会报道组,在《红常州报》发表许多通讯报道,多年被评为优秀通讯员。此后,得以先后担任城建局秘书和局团委、工业学大庆办公室、办事组、政工组负责人。

1971年后高校逐步恢复招生,实行“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”,经过两年以上劳动锻炼的在职人员方可入学,被称作工农兵大学生。我向局革委会主任、军代表李成基申请上学,他笑着说:“小徐,你其他条件都够,但有一条,工作走不开啊!”我无奈作罢。

在城建局从事文字工作和主持团委、宣传工作,正值“文革”中后期,从宣传“一打三反”“深挖五一六”“批林批孔”,到贯彻“三项指示为纲”开展全面整顿,再反过来“批邓、反击右倾翻案风、追查反革命”等,舆论宣传就是无休无止的折腾,让人应接不暇。不过,尽管时光流逝、身份变迁、工作忙碌,我的大学梦始终难以割舍。

1977年10月20日,国家恢复高等教育招生考试的喜讯传开,从通衢大邑到穷乡僻壤,高考成为人们的热门话题。“文革”中离开校门的11届数千万中学毕业生如闻春雷,从四面八方涌向新设立的各级招生委员会打探消息,从各个角落搜出尘封虫蛀的中学课本。

一场空前规模的大学习大复习随处可见,琅琅书声随时可闻,勃勃生机重现校园学舍。一方面我心中死灰复燃,这是一个鲜明的人生信号,是改变前途实现梦想的新转机;另一方面却顾虑重重:报名得过几道坎:单位放行,未婚妻支持,符合相当于高中毕业文化水平要求。

自从决定参加高考,我内心必须过的第一关就是未婚妻的同意。事实上,作为老团干,我和她经历大致相仿,有着不少共同爱好。我确信,她会是我人生路上的最好伴侣,我们很快进入谈婚论嫁阶段。从此,我忙于应付即将到来的高考,她则忙于考虑新房布置及筹办嫁妆。她那时根本就没考虑过我如果考上大学,是否会变心的问题,而事实上我也确实不是一个环境一变则见异思迁的人,因此,她这一关,过得很畅快。

这一关一过,我又和时任公社干部的二哥共同努力,一起复习迎考。二哥作为省常中优秀生,决定报考同济大学理工科,而我没学过高中数理化,就选择文科,报考复旦大学新闻系和我校历史系。清华、南大毕业的大哥和姐姐,为我们迎考出谋鼓劲。11月11日晚上机关政治学习,我正式提交报名申请,此时离考试只有半个月了。4天后时任局长的陈革带给了我一个喜讯,说经请示市委组织部,同意让我报考。

江苏全省参考人数太多,考试不得不分两次进行,11月27日各市初考,淘汰筛选后的幸存者于12月23~24日参加统考。获悉文科必考数学,且对文理科考生同题同卷,我倍感压力。复习备考时间只觉得不够用,白天上班,晚上逢星期一、三、五政治学习,好不容易有个周日还常常加班开会。只好挑灯夜战,根据功课的轻重缓急合理安排。

幸亏我基础还行,初中课程简单温习一下就放过,重点是恶补高中数学,攻克解方程,从数列、导数、函数、对数、立体几何到不等式,全是新课题。过程十分艰苦,总算效果不错,我与二哥连闯初考、统考两道关口,双双取得高分进入体检。

遗憾的是,二哥却因体检不合格而没能如愿进入同济大学,后来在干部文科大专班毕业,又通过自学考试获得法律专业本科文凭,在首次律师招考中以全省业余人员最高分进入律师队伍。

到校后我听系里负责招生的老师讲,南大一般不收第二志愿考生,但恰好当时没招满,看到我的高分,就录取了我。看来我还真是个幸运儿。然而,好事多磨,很不幸,也许是工作、迎考、准备结婚等事集中于一时,过于忙碌、过于辛苦的缘故,入学不久我大病一场,以至于不得不休学回家。

不过,在家养病,我可没有闲着,一边求医问药,一边主攻英语,从而英语大有长进。还操持一些力所能及的家务。妻子上班之余,一直精心照料我,使我不久就得以康复。这段时间,才真正开始我俩的蜜月生活。

我复学再次进入南大,已是半年后,我被转入1978级,有幸又结识一批新的亲密无间的同学,然而77打头的学号直到毕业始终未变。休学时自习英语所积聚的优势迅速显现。有一次英语课,老师用口语发问,全班没人举手,不曾想他点名我来,就在起立一瞬间,我突然明白了他的提问,很快用英语回应。不少同学没听懂对话,课后还来问我。我后来还曾参加全校学生英语竞赛,一举夺得第五名的好成绩。

在南大学习紧张,与妻子只能鸿雁传书,以至女儿呱呱落地之日,我都不在身边。记得那几天刚好去苏州大学实习,途中私自下车到医院产科看望妻女,见到襁褓中的小天使,漂亮的脸蛋特别像我。

那一刻,我意识到自己成为了父亲,心里激动不已,然而我却无法为坐月子的妻子做点什么,只能满含歉疚之情把妻子托付给母亲就匆匆离去。因未请假私自脱离集体,我还受到带队老师的公开批评,也是我自打上小学起第一次在学校里当众受到的老师批评。

我的妻子其实很要强,也有一个大学梦。然而孩子问世了,她只能一边工作,一边带孩子、忙家务,却始终不忘初心。没有机会踏上千军万马拥堵不堪的独木桥,她就千方百计挤出时间业余学习。

记得她参加我校党政干部基础科的自学考试,复习迎考废寝忘食、夜以继日,有时捧书看着、看着,一头歪在桌上睡着了。她在工厂宣传科、组织科繁忙工作之余,连取6门单科结业证书(毕业需要结业11门科目),在全厂绝无仅有。

如果说其中还有我一份贡献的话,那就是我常帮她划出课本上的重点,用简明的文字写成提纲,方便她复习和记忆。后来她奉调市机械冶金工业局纪委工作,面临新的挑战,只能暂停自学考试。一年后她又考入中央广播电视大学党政管理干部基础专修科,业余学习近3年终于毕业。

此后她调入市级机关工作,参加中央党校函授学院本科班业余学习,其时已年近五旬。她克服困难、不懈努力,终于获得涉外经济专业本科毕业证书。其时,我们的女儿刚好成为大学新生。前后20多年,我们全家进入“大学时代”。

我上学时,学校已实行学分制,我英语相当于免修,其他科也学得扎实迅速,由此得以与班上另外3位学友一起早早修满了学分,提前半年于1982年1月毕业,而这又正巧赶上了我1977级同学“那趟车”。因此,戏称我为77级、78级的“两朝元老”,大约不为过吧?

毕业后,我放弃了进入省级机关的机会,回到常州,从市城建局调入市政府办公室,四年后又奉调市地方志办公室,后来曾任市委党史工作委员会主任、市地方志办公室主任、《常州市志》总纂组副组长、《常州年鉴》主编等,从事史志工作14年,亲历了第一轮新方志编修的盛况。

我在南大担任历史系1978级(本科班和大专班)学生党支书时,吸收一批要求进步的同学入党,其中有同学现任国家宗教局副局长,有同学成为驻外特命全权大使(他还曾任南京市委常委、宣传部长),有同学在中央文献研究室成为邓小平等领袖研究专家,还有其他一些同学,他们毕业后都做出了显著业绩。

我与母校南大有缘,姐姐、姐夫也从南大毕业,姐姐留校任教直至退休,外甥、外甥女南大毕业分别被美国和加拿大名校录取深造,侄女、侄女婿分别是南大博士、硕士,也进入美国名校攻读,在芝加哥成家立业。十分欣慰我女儿徐依宁,后来获得复旦大学硕士学位,正好圆了我的复旦梦。这些都是后话了。

我与妻子的求学之路迥然不同,却是共和国改革开放在高等教育方面的一个缩影,是恢复高考40年值得回顾的一道风景线,代表着我们这一代人的选择,也是我们伉俪艰辛求学、牵手互助、比翼双飞的珍贵记忆。云卷云舒 ,往事如烟,当年相濡以沫的新娘新郎,如今相依为命、垂垂老矣,携手进入老年大学继续新的学习。

弹指一挥间,就将迎来我们结婚40周年,迎来我入学40周年纪念日了。明年2月,我将带上妻子一起寻访当年那幢教学楼,再肩并肩合影一张。我期待着,这一天早日到来……